※関連記事 ドローンを使った点検とは?メリットや課題を徹底解説!

こんな悩みはありませんか?

- ドローンを使った点検業務の費用や相場感が知りたい

- ドローンはどのような分野の点検に導入できる?

- 点検業務にドローンを導入するメリット、デメリットが知りたい

- 点検業務に合わせた最適な機体が知りたい

本記事で紹介する「ドローンを使った点検業務の費用や相場感とは?対応できる機体についても紹介します」を読めば、ドローンを使った点検業務の費用や相場感、対応できる機体について理解が深まります。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

※関連記事 ドローンを使った点検とは?メリットや課題を徹底解説!

点検業務にドローンを導入するメリットとは?

初めに点検業務にドローンを導入するメリットから紹介していきます。

点検業務にドローンを導入するメリットとしては主に以下の5つがあります。

- 人の安全を確保できる

- コストを削減できる

- 映像をリアルタイムに配信することができる

- クラウドサービスなどと組み合わせることでDX化ができる

- 収集したデータを時系列データとして検証できる

1つずつ順番に解説していきます。

人の安全を確保できる

ドローンで点検を行うメリットの1つめは、人が行っていた作業の一部を代替できるため作業員の安全を確保できる点です。点検業務といっても様々な分野がありますが、危険を伴う作業も少なくありません。その1つが高所作業です。熟練の職人であっても高所作業には様々なリスクがあります。

例えば作業する足場が劣化していて歩いた部分が抜け落ちたり、足を滑らせる危険があります。落下により作業員が怪我をすると会社側の安全管理が問われる場合もありますし、関係部署に迷惑がかかる可能性もあります。また日本は少子高齢化のため高所作業を行える職人自体が減ってきているという問題点もあります。

そのため人件費が高額になったり人員を確保できないため作業が行えないケースがあります。しかしドローンを導入することで人員を確保しやすくしたり、作業員を危険に晒すことなく点検を行えるのです。

このように危険を伴う作業をドローンが代替することで、人員を確保しやすくしたり安全を確保できるメリットがあります。

※関連記事 ドローン点検サービスの導入効果とは?

コストを削減できる

コストを削減できるメリットもあります。点検業務において最初にドローンを導入するときは、導入コストがかかります。しかし中長期的な目線では、コストの低下につながります。

なぜならドローンを導入することでデータを収集する時間を短縮することができ、他のことに時間を使うことができるからです。実際に私たちは太陽光発電所の点検業務にドローンを導入し、データ収集の時間を1/9にした実例があります。

作業時間を大幅に短縮できた要因は様々ありますが、ドローンは空を飛行できカメラの角度を自由に変更できるからデータ収集時間を大幅に削減できたと言えるでしょう。

>>関連記事:赤外線カメラとは?ドローンでの導入事例やメーカーなどを解説!【2022年最新版】

映像をリアルタイムに配信することができる【現場のDX化】

また撮影した映像をリアルタイムに確認できるメリットがあります。市場で販売されている汎用ドローンは送信機にタブレットやスマートフォンを接続することができ、ドローンのパイロットはドローンに搭載されたカメラの映像を手元で確認することができます。

操縦している隣で関係者に映像を確認してもらえますし、外部機器やサービスを活用すればドローンのカメラの映像をインターネット経由で外部に配信することも可能です。そのため、遠方にいる関係者もリアルタイムの映像を確認することができます。

例えば現場から本社へ映像を配信することにより意思決定や状況判断を素早く行えます。これらは点検のみならず、災害現場でも期待されているドローンの活用方法です。

ですから現場の状況をリアルタイムに確認し素早い判断を下せるなど、このメリットは計り知れません。これらは現場DX化と言えるでしょう。

※関連記事 ドローン点検の技術的課題とは?

収集したデータを時系列に検証できる

撮影した映像はSDカードに記録されるため見落としを防いだり、気になる箇所を後から確認することができます。抜け漏れなく撮影を行うことで「特定の時期の特定の場所の状況」を過去や現在と比較検証できます。

また時系列順にデータを並べ替えたり、撮影したデータをクラウドサービスなどで処理・解析を行うことで点検の質を向上できることが期待されています。

このようにドローンを活用することで、人が行っていた作業の代替することが可能です。旭テクノロジーでは、プラント事業からスタートした長年の経験を活かし、ドローンを活用して構造物の点検を行っています。現場で課題を感じられている方はお気軽にご相談ください。

点検業務にドローンを導入するデメリット

ここまでドローンを導入するデメリットについて紹介しました。メリットがたくさんあるドローンですが、デメリットも数多く存在します。ここからはドローンを導入することによるデメリットについて紹介します。点検業務にドローンを導入するデメリットとしては主に以下の4つがあります。

- 問題箇所を触診することができない場合がある

- 墜落や事故の可能性がある

- 飛行が悪天候に左右される

- ドローン特有の飛行音や騒音がする

順番に解説していきます。

問題箇所を触診することができない場合がある

点検業務にドローンを導入するデメリットは、問題箇所を人が触って確認することができないことです。例えば外壁点検の場合、高所作業車を用いて人が打音検査を行う場合があります。

これをドローンで代替すると、可視カメラや赤外線カメラによる撮影のみになり、打音検査を行うことはできなくなります。一方で技術の進歩により様々な非破壊検査を行うことができるドローンも登場しています。

しかしながらこのようなドローンが広く普及するにはもう少し時間が必要でしょう。

墜落や事故の可能性がある

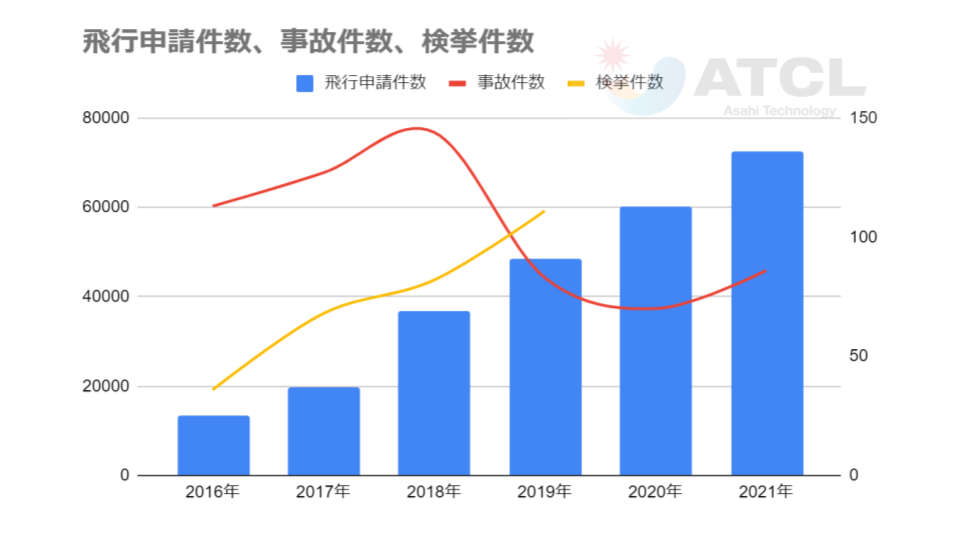

また空を飛行させるため、墜落や事故の可能性があることもデメリットの1つでしょう。近年の航空法の改正やドローンスクールの普及などでドローンの事故件数は減少しています。

ドローンの事故の原因は様々ありますが、人を起因とするものも少なくないため注意が必要です。

飛行が天候に左右される

ドローンは空を飛ぶものですので点検業務が天候に左右される点もデメリットです。最近では防水加工されたドローンも登場しています。しかしながら、一般的に点検に使用されているドローンは汎用の空撮ドローン、もしくは産業用ドローンであるケースが多いです。

そのため防水加工されていないドローンもあり、天候によっては予定していた日に点検できない可能性があります。その場合は現場で待機したり、再度日程調整を行う必要があるでしょう。

国土交通省の飛行マニュアルでは「地表から1.5m程度の高さで風速が5m/s以上であれば飛行をしない」となっています。

これはあくまで国土交通省の飛行マニュアルを使用して飛行の許可・承認を得た場合であり、必ずしも風速5m/s以上のときに飛行を禁止するものではありません。しかしながら大抵の人は、国土交通省の飛行マニュアルを使用して飛行の許可・承認を得ていますので、この場合は風速5m/s以上の環境では飛行を控えなければなりません。

ドローン特有の飛行音や騒音がする

どうしても特有の騒音がするというデメリットもあります。近所の方に不審がられたり迷惑をおかけしてしまったりする可能性もあります。さらに、ドローンが飛んでいるのを見て、のぞき見をされているのではないかとびっくりされてしまうリスクもあります。こうしたことがないように、事前に説明をしてから点検を始めるべきです。

例えば点検を行う場所の近くに小学校があり、授業中の教室や運動場からドローンがみえることが想定されるときは小学校に連絡をしておくのがよいでしょう。なぜなら生徒がドローンに注目し騒ぎになる可能性があるからです。

また国交省から飛行の許可・承認を得ている場合でも、警察へ一報しておくことをオススメします。なぜなら予告なく第3者から通報されるケースがあるからです。場合によっては警察に質問されることもあるでしょう。法を犯していなくても説明には時間がかかりますし、ドローンでデータ収集することに最適な時間がある場合もあります。

トラブルを防ぐためにも余裕をもって周知することをオススメします。

※関連記事 ドローンの規制とは?航空法や特定飛行と知っておきたい規制について徹底解説!

点検業務の費用や相場感は?

ここまで点検業務にドローンを導入したときのメリットとデメリットについて解説しました。では実際の点検業務の費用や相場感はどうなのでしょうか?今回は実証実験を含めてすでにドローンが導入されている点検業務をリサーチしました。

順番に解説していきますが、最初に用語についてご説明します。

- 自社導入コストとは機体を自社に導入するときのコストです。必要最低限の構成の金額を記載しているのであくまで目安としてください。パイロットの育成費用は含まれていません。

- 機体名とはその点検業務を行うことが可能と考えられる機体です。

- 外注費とはその点検業務を外注した場合の費用です。使用する機体や現場の状況、人工、撮影難易度、危険物の有無、報告書の有無やその内容によっても大きく変わりますのであくまで目安としてください。

外壁点検

- 自社導入コスト:16.5万~

- 機体名:DJI Air3

- 外注費:30万~/1000㎡

外壁点検は安価で高性能な汎用空撮ドローンDJI Air3で行うことができるため、初期導入コストを抑えることができます。しかしDJI Air3は可視カメラのみの搭載となっており、赤外線カメラを使ったデータ収集が不可能です。

クライアントによっては赤外線カメラで撮影したデータが望まれるケースもあり、継続した受注が見込める場合はDJI Mavic3Thermal以上の機体がよいでしょう。特に外壁点検の場合、赤外線カメラを併用し相対温度のデータ収集を行うことで、浮や剥離、水の進入箇所を発見できることもあります。そのため赤外線カメラを搭載したドローンをオススメします。

技術的に自動飛行でのデータ収集は可能ですが、外壁の近くには電線や電線柱、木の枝などの障害物があるため、すべての現場で完全全自動でのデータ収集は難しいのが実状です。

場所によっては電線が下から上へ貼られていたり隣の建物との距離がなく、ドローンが飛行できないなどドローンを用いて外壁点検できない場合もあるので注意しましょう。

※関連記事 ドローン点検の技術的課題とは?

屋根点検

- 自社導入コスト:20万~

- 機体名:DJI Air3

- 外注費:5万~

屋根点検は、DJI Air3以上の機体で行うことができます。目視点検の代わりとしてドローンを用いた屋根点検を行う場合はDJI Air3で十分ですが、外壁点検も行う場合は赤外線カメラが搭載されているMavic3Thermal以上の機体をオススメします。

屋根点検はカメラを真下に向けて写真を重ね合わせながら撮影していく方法でデータ収集ができるため、自動航行によるデータ収集が行いやすい点検方法の1つです。また測量用のクラウドサービスでも屋根面積などを計算しやすいため、新しく始めやすい点検業務といえます。

しかし外壁点検と同様に電線が障害物として存在するケースもあり、設定をしっかりと行わないと接触事故に繋がりますので注意しましょう。

ドローンの導入で使用できる補助金についての最新情報を受け取るなら、ぜひメールマガジンにご登録ください。無料でメルマガ登録する⇒

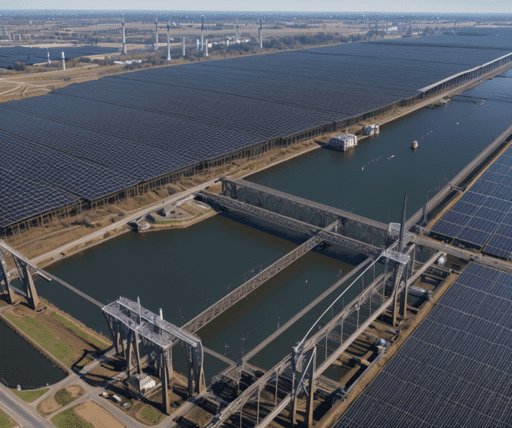

太陽光発電所点検

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:DJI Mavic3Thermal

- 外注費:10万~/1MW

太陽光発電所点検にドローンを使用する場合、赤外線カメラの搭載は必須です。なぜなら太陽光パネルの異常発熱箇所を発見する必要があるからです。

ドローンを用いた太陽光発電所点検はドローンの聡明期からドローンが活躍してきた点検業務の1つです。東日本大震災以降の再生可能エネルギーを推進した国の政策の後押しもあり、比較的普及している点検方法といえるでしょう。すでにデータ収集から解析、報告書の作成まで自動化できている点検業務です。

しかしながらデータの解析と報告書の作成は専用のクラウドサービスを活用することになるため、費用が高額になります。

風力発電所点検

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:DJI Mavic3E

- 外注費:30万~/1基

風力発電所とはいわゆる風車のことで、風が強い地域に建設されていることがほとんどです。また周りにも障害物が少ないですが電波障害が発生しやすかったり、強い風により機体が流されやすい傾向があります。

そのためRTKシステムを搭載できる機体での点検が望まれます。RTKシステムを活用できる機体は電波干渉に強くなり、GNSS信号の位置情報のズレが小さくなるなどのメリットがあります。これは風が強く電波干渉が発生しやすい風力発電所の点検に必須といえるでしょう。

また大型風車ではブレードの高さが100mを超えるものもあり、飛行時間が長い機体が好まれます。現在では自動航行システムと組み合わせることでデータ収集の自動化が進んでいます。

プラント施設(室内)

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:DJI AVATA2、ELIOSシリーズなど

- 外注費:要問合せ

プラント施設とは工場設備や生産設備のことで、平たくいうと工場のことを指しています。プラントには高温、高圧、真空、高放射線など人間にとっての危険個所が数多く存在します。室内の障害物のない空間を撮影するのならDJI Air2Sのような汎用の空撮ドローンでデータ収集は可能です。

しかしプラント施設で求められているケースが多いのは配管内の撮影や粉塵の多い場所、排気口といった閉所空間です。そのため使用できる機体が限られるケースもあります。

プラント施設の点検全般にオススメなのがeliosシリーズです。スイスのflyability社が開発した機体で、ドローンが球体型のプロペラガードに覆われているのが特徴です。最新型のelios3では飛行しながら室内を3Dマッピングとモデル化するためのLiDARとSLAMを搭載しており、かなり先進的な機体といえるでしょう。elios1は飛行に癖があり操縦には専用のパイロットが必要でしたが、elios2以降は安定した飛行が可能になりました。

プラント施設(屋外)

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:DJI Air3

- 外注費:要問合せ

プラント施設の屋外の場合は、煙突や建屋の外壁や屋根、サイロなどが想定されます。可視カメラでのデータ収集のみであればDJI Air3でも可能ですが、プラント施設は海沿いに建設されている場合が多く、可能であればDJI Matrice30以上をオススメします。

プラント施設によりますが煙突の外周のデータ収集が求められる場合もあります。煙突の外周撮影も飛行の自動化によるデータ収集の自動化が進んでいる分野の1つです。データ収集した後は、クラウドサービスにデータをアップロードし錆や塗装の剥がれなどを自動で検出することが可能です。ただ精度に問題があるケースもあり、さらなる発展が期待されています。

携帯電話の基地局

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:-

- 外注費:-

携帯電話の基地局は大手通信キャリアがドローンを用いた点検の自動化を積極的に取り組んでいる分野でもあります。

楽天の携帯電話事業の参入で基地局は増加傾向にあり、他の通信キャリアにおいても5G基地局の整備が進み4Gの終了時期も決まっていないため今後も継続して点検需要を見込めます。また錆などを自動検出できる機能も備えておりさらなる機能向上が期待されます。

鉄塔と送電線

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:-

- 外注費:-

送電線の点検はすでに東京電力とブルーイノベーションが実用化しており、2022年度に東京電力管轄内から運用を行う予定です。

その後、他の大手電力へと広げていく予定でドローンを活用するために鉄塔の位置情報などをデータベース化し共有していくことにしています。

橋梁

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:DJI Matrice300/350RTK、DJI Mavic3シリーズ、DJI Air3、skydio2+など

- 外注費:900㎡/日 60万~/日

橋梁点検はドローンが収集したデータが橋梁のどの部分なのかを紐付けることが難しいことが課題でした。また非GNSS環境となりやすく、データ収集が困難な場所の1つです。

しかし閉所空間でも自動航行が行えるドローンが登場し、従来は不可能だった点検が可能になりつつあります。その代表的な機体がskydio2シリーズとeliosシリーズです。

skydio2シリーズは複数のビジョンカメラを搭載し、全方位の障害物回避に対応しています。また写真測量を行う機能が搭載されており専用のskydio 3D scanを使用することで3Dモデルを作成することができます。

ですから撮影したデータがどこのものなのか、紐づけすることが可能になり橋梁の点検も自動化することが可能となりました。

一方のelios3ですが、前述したようにLiDARとSLAMの組み合わせで飛行しながら3Dマッピング、3Dモデル化を行う能力を持っています。elios3のSLAMとはカメラを使ったvisual SLAMのことで、カメラ+LiDARの組み合わせは自動車の自動運転の技術にも採用されている組み合わせです。

LiDARは、壁・建物・突起物などの距離や形状、位置関係を三次元で把握でき、カメラは立体物を認識しています。飛行しながらマッピングができる機体はEAVISION社のEAシリーズが有名です。

EAシリーズはあくまで障害物回避にマップを使用するのに対し、elios3は人が構造を確認したり長さ、面積などを端末上で確認できるようアウトプットができる点が大きく異なります。

ダム

- 自社導入コスト:要問合せ~

- 機体名:DJI Air3以上

- 外注費:100万~

ダムはコンクリート建造物のため、赤外線カメラと可視カメラの両方のカメラを搭載したドローンが好ましいです。一般的に障害物は少ないですが、ダムの特性上、谷間や渓谷に位置することが多いです。そのため、非GNSS環境になりやすく、パイロットや機体には、非常に高いスキル・性能が求められます。

谷間や渓谷に位置することが多いため、4GやLTEが使用できないことも多く、機体を安定させるネットワークRTKを使用できないことがほとんどです。難易度はかなり高いと言えるでしょう。skydio2+とskydio 3D scan、DJI製ドローン+Pix4Dなどの組み合わせでダムを3Dモデル化することもできます。

旭テクノロジーでは、M350RTK、ELIOS2、Skydio2+、マイクロドローンといった様々な機体を運用可能です。建設業としてプラント事業からスタートした長年の経験を活かし、構造物の点検や導入支援を行っています。ドローンの運用だけでなく、データ収集した後の画像処理まで一気通貫で支援が可能です。現場で課題を感じられている方はお気軽にご相談ください。専門家に無料相談してみる⇒

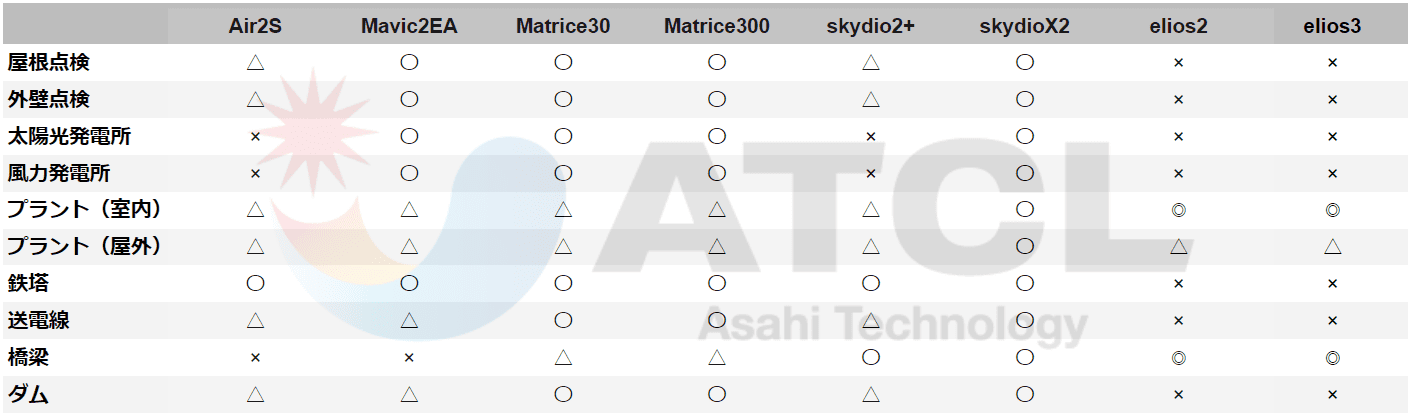

機体と行える業務について表にまとめましたので参考にしてください。

ここまでドローンを使った点検業務についてご紹介しました。では点検業務のルールをつくる国土交通省の動きはどうなのでしょうか?

点検において国土交通省の動向はどうなのか?

DJI Phantom2が登場した2014年前後から点検業務においてドローンは注目されてきました。空撮だけでなく人の目視点検の代替ができるのではないかと考えられていたからです。しかし当時はまだドローンの性能も現在のように安定したものでなく、自動航行機能も安定さに欠けるものでした。

中央自動車笹子トンネル天井板落下事故とインフラ長寿命化計画の策定

一方で国土交通省は2012年12月に高速道路で発生したトンネル崩壊事故(中央自動車笹子トンネル天井板落下事故)をうけて2013年を「社会資本メンテナンス元年」としました。そして翌年2014年5月に「インフラ長寿命化計画(行動計画)」を発表しています。

しかし前述したトンネルが崩壊した事故を受けて似たような事故が続けて発生することを危惧して策定された経緯もあり、法定点検の要件がかなり厳しくされました。具体的には橋梁、トンネル、横断歩道橋などの道路施設においては5年に1回の近接目視による定期点検が求められました。

一部の規制緩和と代替技術の明文化

前述したように5年に1回の近接目視による定期点検が規定されましたが、人員と資金が必要で結果的に点検の先延ばしが発生する状況になりました。そして2019年、「道路トンネル定期点検要領」に近接目視を基本としながらも、「その他の非破壊検査等による状況の把握や応急措置を含む」と明文化されました。

また「道路橋定期点検要領」においても近接目視を基本としながらも、「自らの近接目視によるときと同等の健全性の診断を行うことができる情報が得られると判断した方法により把握しなければならない。」と明文化されました。事実上の規制緩和ともとれる内容であり、「近接目視と同等の健全性の診断ができると判断した」支援技術は、国土交通省から「点検支援技術性能カタログ」として掲載されています。

橋梁においては多数のドローンが掲載されており、点検業務のDX化が進んでいるといえるでしょう。このようにインフラ点検において国土交通省はドローンの利用に対する規制を緩和しつつあるといえます。

では外壁点検においてはどうでしょうか。

点検におけるドローン利用の明文化

外壁点検においては「建築基準法第12条第1項」が改正され、赤外線カメラを搭載したドローンが明文化されました。

外装仕上げ材等

タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況

開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等(無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む。以下この項において同じ。)により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、全面打診等(落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等をいう。以下この項において同じ。)により確認する。

出典:令和4年 2022年1月18日付 官報 号外 第12号 28頁 国土交通省告示

「無人航空機による赤外線調査であって」とはっきりと記載されています。

しかしながら「テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む」とあり、ただ撮影したらよいのではなく、しっかりとしたデータ収集が求められています。またドローンの飛行の許可・承認を得る際に、従来は包括申請は不可能でしたが国土交通省の飛行マニュアルが変更され、人口集中地区における点検でも包括申請が可能になりました。外壁点検におけるドローン利用の明文化と包括申請の緩和は、国がドローンの利用を拡大させDX化を推進させたいことを意味しています。

※関連記事 ドローンを使った点検とは?メリットや課題を徹底解説!

まとめ

ドローンを使った点検業務の費用や相場感についてご紹介しました。スマートフォンの新しい機種が半年~1年ごとに誕生するように、ドローンの機体も次々と新しいものが誕生しています。skydio2+やelios3のように人の役割を代替するだけでなく新しく付加価値をつけることができるドローンも増えてきています。特にインフラ点検業務においては点検作業の早期実施やコストの削減が望まれています。一度ドローンの導入について検討してみてはいかがでしょうか。

旭テクノロジーは、製造業・鉄道・発電プラント・化学プラントなど、様々な現場で実証実験(PoC)を行ってきました。現場で課題を感じられている方は、お気軽にご相談ください。専門家に無料相談してみる⇒