>>ドローンでどれだけコスト削減になる?

【実例を用いた】従来の点検方法とドローンを用いた点検方法の比較

ドローンはカメラを搭載し、空撮を行えることが魅力の一つですが、搭載できるカメラは何も標準のカメラ(可視光カメラ)だけではありません。

少し特殊なカメラ、例えば赤外線カメラなどをドローンに搭載することによって、従来では難しかった人が入りにくい場所での赤外線撮影も可能になったのです。

今回は、今後活躍が期待されている「赤外線カメラ」についてご紹介したいと思います。

>>無料ダウンロード:ドローンでどれだけコスト削減になる?従来の点検方法とドローンを用いた点検方法の比較

赤外線カメラって何?

赤外線カメラとは、簡単にいえば「温度の見える化」です。

あらゆる物体から放射される赤外線エネルギーをレンズで捕え、デジタル処理することによって、温度の状態を可視化してくれます。

様々な物体は、熱を持つと同時に赤外線を放出しているため、この赤外線エネルギーを画像処理することで、温度の差を可視化することが可能です。

この可視化された赤外線の画像のことを「赤外線サーモグラフィ」と言います。

通常のカメラが普段私たちが目で見ることができる光の波長「可視光線」をとらえるのに対し、赤外線カメラは、目で視ることができない波長「赤外線」を利用するため、見た目だけでは分からない、物体の様々な状態を知ることができます。

ドローンによる赤外線カメラの導入が進む分野とは?

ドローンにカメラを搭載することで、様々な場所や状況でもデータ収集が可能になりましたが、今回ご紹介している、赤外線カメラを利用することで、今までとは全く違う用途で、多くの情報収集が可能になりました。

そのため、赤外線カメラは、ドローンによる新しいソリューションとして、多種多様な分野でその活用が注目されています。

例えば以下のような分野です。

1.太陽光発電所

2.野生動物の生態調査・監視業務

3.遭難者の探索

4.精密農業

5.住宅・インフラ設備の点検

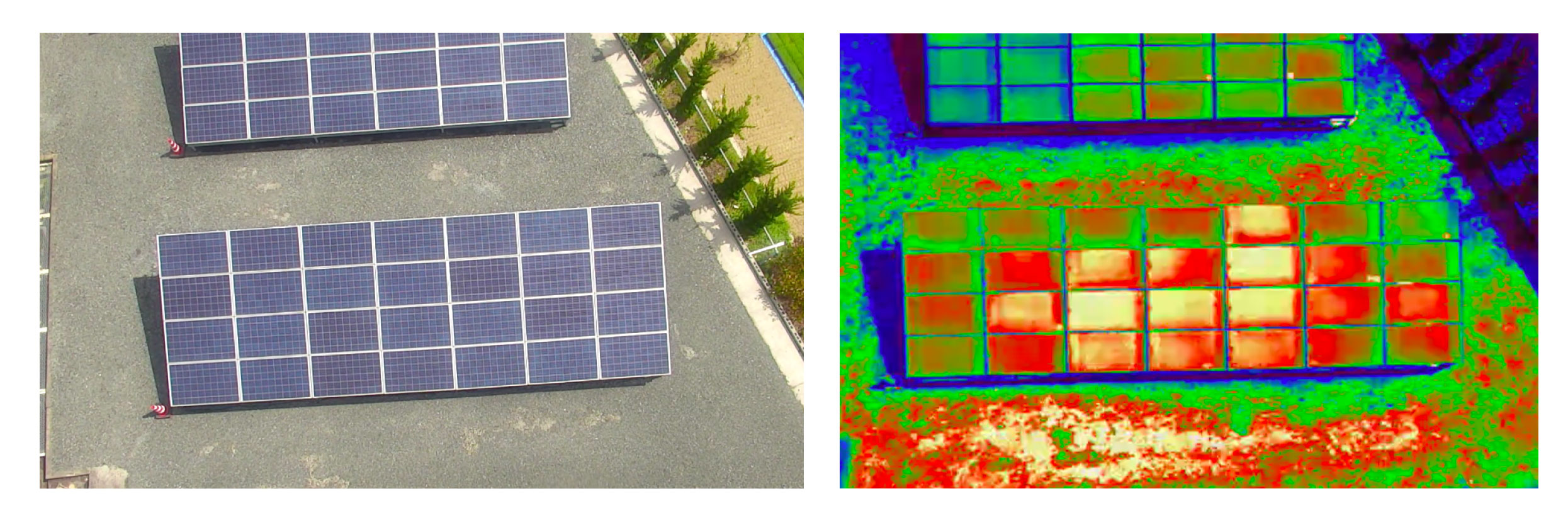

赤外線カメラの導入事例その1:太陽光発電所ソーラーパネル点検

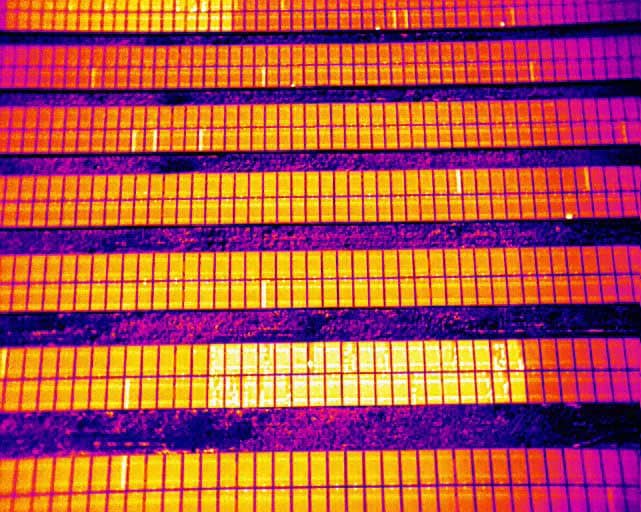

ドローンによる赤外線カメラの導入において、近年最も需要が高まっているのが、このソーラーパネル点検の分野です。

ソーラーパネルに汚れや影、破損部があると異常発熱を起こし、ホットスポットを引き起こします。

ホットスポットができると、発電効率が下がり、最悪の場合は、パネルの故障にも繋がるため、点検作業を行うことは、太陽光発電所において大変重要なことです。

そこで、従来では、点検者がハンディの赤外線カメラを持ち、発電所内を歩きながら一つ一つパネルの異常箇所の点検を行っていました。

しかしこれでは規模が大きくなればなるほど時間がかかります。

メガソーラーと呼ばれる大規模の太陽光発電所では、点検箇所は数百にも及び、これではあまり効率的とは言えません。

そこでドローンに搭載した赤外線カメラを使うことで、圧倒的な時間短縮を実現することが可能です。

実際、弊社のソーラーパネル点検の実績では、1メガワットの発電所で約9時間かかっていた点検作業が、ドローンでの撮影に切り替えたところ、わずか50分ほどで完了することができました。

これは従来の時間と比べておよそ10倍の速さとなっており、いかにドローンによる点検作業が効率的かを表す数字となっています。

>>ドローンでどれだけコスト削減になる?

【実例を用いた】従来の点検方法とドローンを用いた点検方法の比較

赤外線カメラの導入事例その2:野生動物の生態調査・監視業務

赤外線カメラは、目に見える光の影響を受けることがないため、山の中などので野生動物の生態調査や監視業務などにも活用されています。

近年野生のクマが村に出没する、といったニュースも話題となっていますが、ドローンによる赤外線カメラによる調査を行うことで、山の中に生息しているクマの調査を行うことなども可能になります。

実際にクマの調査を行い、マスコミで報道された記事がこちら。

出典:中日新聞 【石川】クマ ドローンで発見 小松で初成功 追い返す

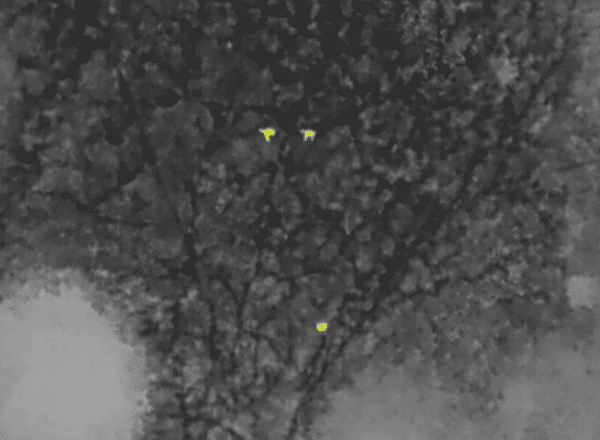

一見すると、ただの草むらで何もいるようにみえません。ところが赤外線カメラで撮影してみると・・・

出典:中日新聞 【石川】クマ ドローンで発見 小松で初成功 追い返す

草むらに何かがいるのが確認できます。結果的にこれがクマでした。ドローンで上空からクマを監視し、爆竹などで山のほうへと追い返したようです。

被害が出る前に対処できてよかったですね。

他にもJA.com(農業協同組合新聞)ではイノシシやタヌキを上空でドローンから撮影した映像を公開しています。

出典:JA.com 夜間のドローン調査に強み 鳥獣被害対策をワンストップで提供 地域環境計画

赤外線カメラでは温度を可視化できるので茂みに隠れていても見えるケースもあるようです。

・赤外線カメラの導入事例その3:遭難者の探索

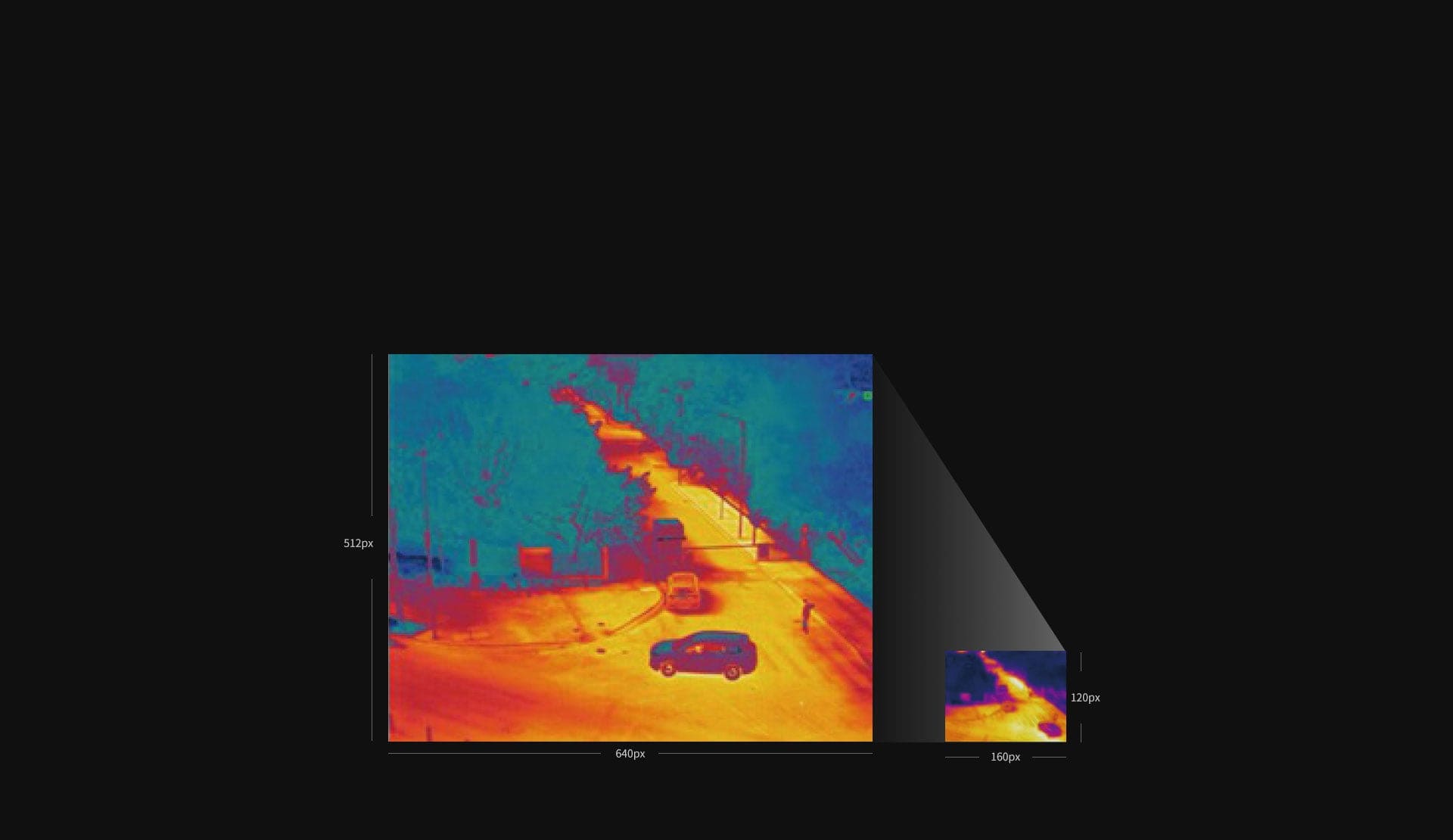

赤外線カメラでは、物体が放出する赤外線エネルギー(=温度)を検知するため、普通のカメラでは分からないような場所でも、人の温度を検知することで、遭難者などの探索にも活用することが可能です。

現在の遭難者の探索などレスキュー活動においては、ヘリコプターを使った遠赤外線カメラでの探索が行われていますが、出動までにかかる時間と、かなりのコストが発生してしまう点が課題となっています。

ここに、ドローンによる赤外線カメラの探索を導入することで、より早く、コストを抑えた形で人命救助を行うことができるため、早期導入への期待がされています。

DJIは2020年にドローンにより救助された人の数は500確認できているだけで500人と発表しています。

出典:ドローンジャーナル DJI製ドローンによる人命救助が累計500件を突破

この画像は行方不明になっていた女性(画像下側)をドローンが夜間に赤外線カメラで撮影したものです。

画像の上側に写っている2人はレスキュー隊です。

DJI発表によると2022年3月現在では824人の人命がドローンによって救われています。将来的には自律飛行で人命救助がおこなわれるのでしょうか。

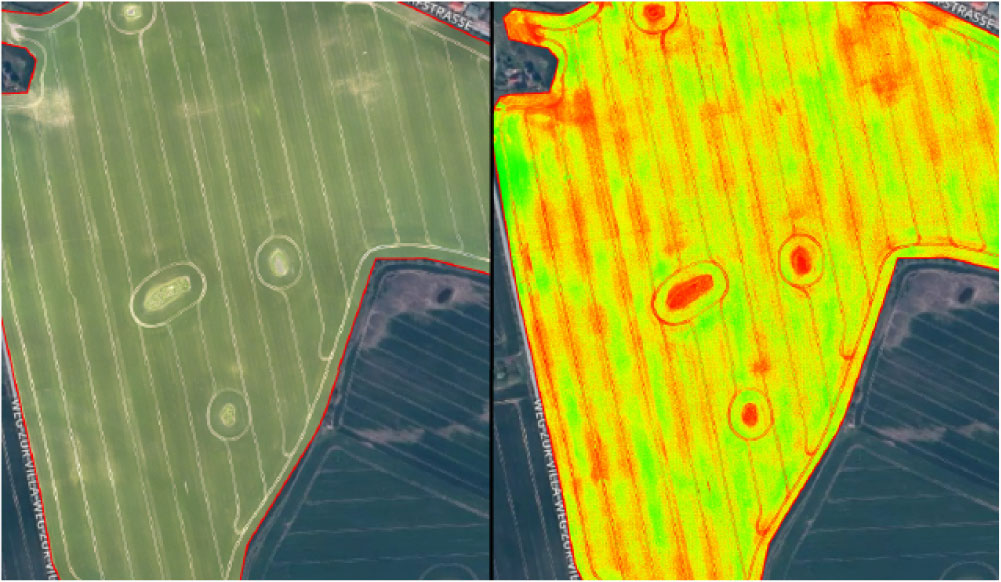

赤外線カメラの導入事例その4:精密農業

赤外線カメラは、温度状況を確認することができるため、農業の分野でも活用されています。

赤外線カメラを搭載したマルチスペクトルカメラをドローンに搭載し、圃場(ほじょう)全体を撮影することで、農作物の温度分布を見ることができ、生育状況に何か問題はないかなどを調べることが可能です。

詳しくは、「ドローンのお仕事〜精密農業〜」でも紹介していますので、参考にしてみてください。

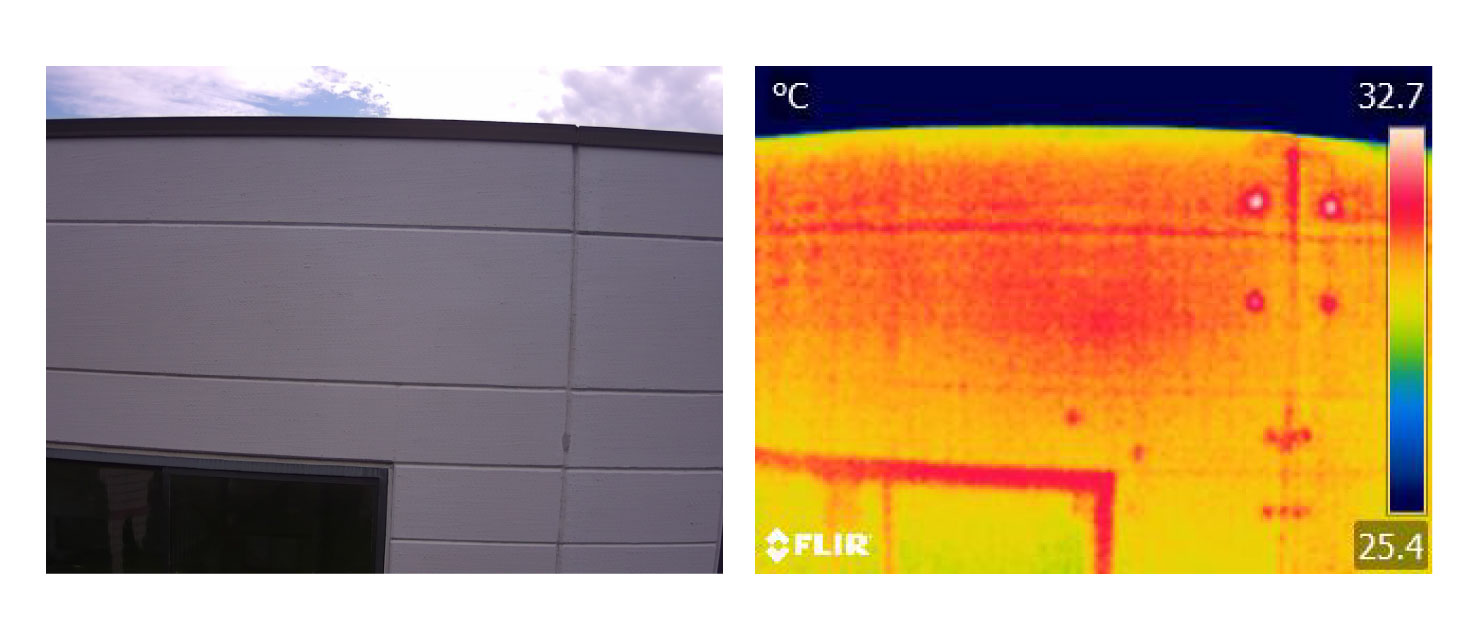

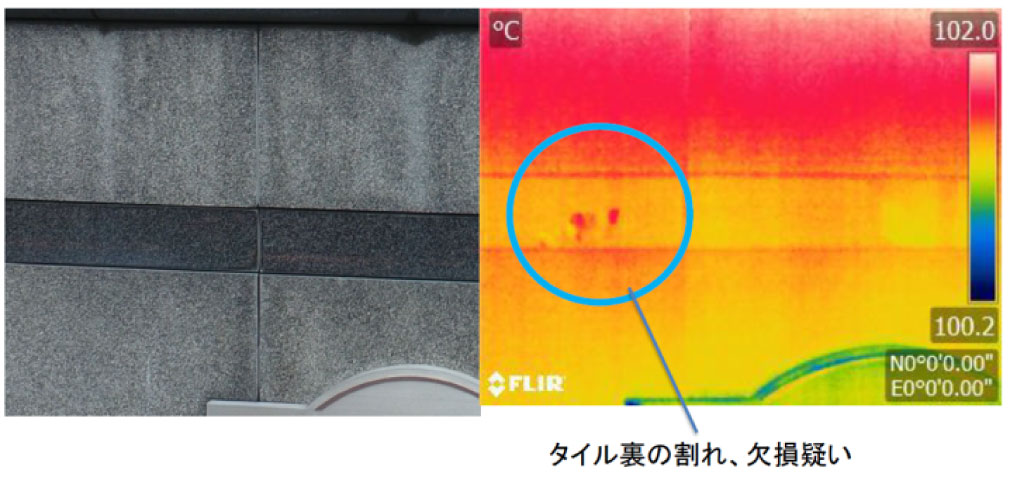

・赤外線カメラの導入事例その5:住宅・インフラ設備の点検

最近の大規模な災害による住宅の被害や、インフラ設備の劣化などによるマンション・ビルの倒壊など、住宅・インフラ設備のメンテナンスが大きな問題となっています。

そこで、 ドローンに搭載した赤外線カメラを使うことで、簡単に建物の調査・点検を行うことが可能です。

赤外線カメラでは、ビル・マンションの外壁の点検や雨漏り箇所の特定ができ、工場・発電所・変電所・送電線などの屋外設備では、温度状況を確認することで、劣化や異常箇所の特定が可能になります。

実際に弊社でも、老人ホームの外壁点検において、ドローンの赤外線カメラによるサーモグラフィ撮影や、住宅の雨漏り調査において赤外線カメラを導入しています。

>>無料ダウンロード:ドローンでどれだけコスト削減になる?従来の点検方法とドローンを用いた点検方法の比較

・ドローンに搭載可能な代表的な赤外線カメラメーカー

現在、ドローンでも搭載可能な赤外線カメラとしては「FLIR(フリアー)」社の赤外線カメラが挙げられます。

FLIR社は赤外線カメラにおける世界シェア60%以上を誇る、世界最大手の赤外線カメラメーカーで、ドローン搭載用のものも、いくつか発表しています。

以前はDJIもFLIRと共同の形で製品を発表していましたが、最近では独自に販売を開始しています。以下はDJIが発表しているドローン用赤外線カメラです。

・Zenmuse H20T

ドローンの導入を検討する際に「墜落したら不安だな・・」と感じていませんか。

2020年に発表された最新のZenmuseシリーズ最新のZenmuse H20Tは、操縦者の不安を減らしてくれる機能を備えています。そのコンセプトは下記です。

「遠くからでも接近した映像を」

簡単にいうと高性能なズームにより被写体に近づく必要がなくなり安全度が高まりました。なぜなら遠い距離でも鮮明な映像を撮影することが可能だからです。

ドローンで細かい部分まで撮影する場合、従来のドローンであれば被写体に近づく必要がありました。時には電線や木の枝、電信柱などドローンにとっての障害物に接近します。障害物との距離を保てない場合、それだけ危険度が高まります。

Zenmuse H20Tは墜落の原因となる障害物からの距離をとることで操縦者に安全とすぐれたデータをもたらしてくれます。

次の機能を備えています。

-

23倍ハイブリッド光学ズーム(最大200倍ズーム)

-

20MP 1/1.7インチCMOSセンサー

-

動画解像度4k/30fps

1つのZenmuse H20Tにズームカメラ、広角カメラ、レーザー距離計、赤外線カメラの4つが搭載されています。あなたの仕事を安全にサポートし、納得のいくデータ収集ができるでしょう。

もちろん赤外線カメラもより使いやすく改良されています。あなたが点検中、気になる部分を見つけたとします。画面上で気になる部分をタップするとその場所の表面温度をリアルタイムに測定してくれます。

Zenmuse H20Tは最新の産業用ドローン「Matrice 300 RTK」 に取り付けることが可能です。

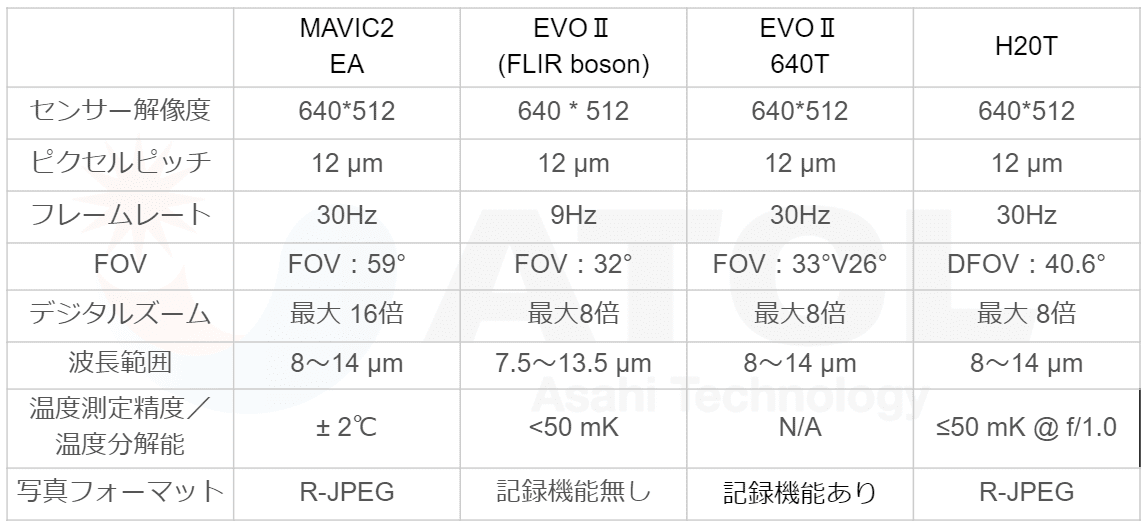

・Mavic2 ENTERPRISE ADVANCED

Mavic 2 enterprise advancedはDJI社が発売している産業用ドローンです。

カメラの部分をみてください。レンズが2つありませんか?

上が赤外線カメラで下が可視カメラです。

Mavic 2 enterprise advancedは、使いやすいMavic 2の性能はそのままに、新しく赤外線カメラを載したものです。ドローンに搭載するために小型化されていながらも、4kの可視カメラと併用することが可能となっています。また静止画では8000×6000の解像度の画像を撮影できるため可視カメラでも十分な性能となっています。

生産停止になったZenmuse XTやZenmuse XT2との違いは赤外線カメラの解像度の差などがあげられます。Zenmuse XT2の廉価版といえるでしょう。

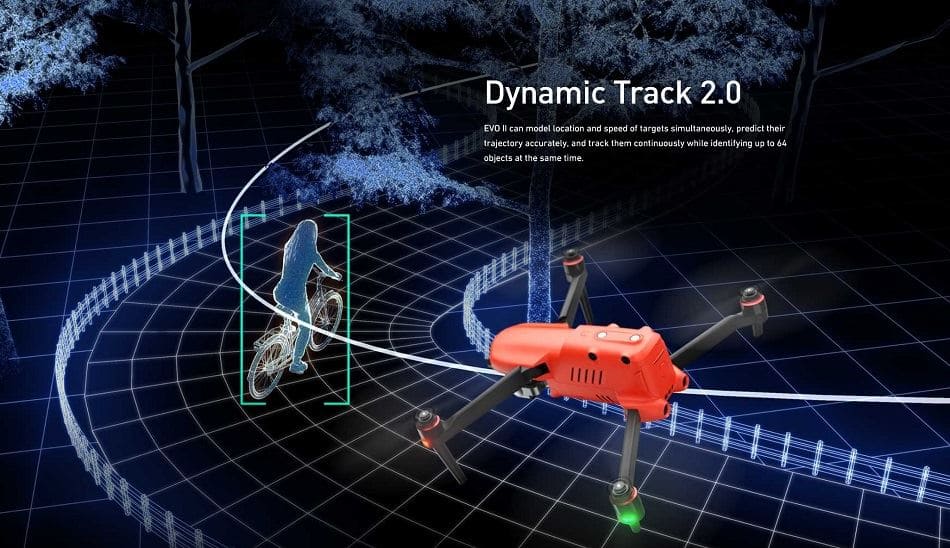

・Autel EVOⅡ dual 640T

最後に紹介するのはAutelのEVOⅡです。

Autel Roboticsは中国深圳に本社を構えるドローンメーカーですが世界的な中国製ドローン排除の動きをうけ、米国産をアピールしている珍しい企業です。

具体的には本体は中国製、可視カメラは日本のソニー製、赤外線カメラは米FLIR製で最終組み立てを米国で行うことで米国製をうたっています。

またDJI製のドローンは飛行する際に必ずDJIのアカウントを作成する必要がありますが、Autel製のドローンはログインする必要はなく、ユーザーのプライバシー面を重視しています。

機体の性能は十分で全方位の障害物センサーや8Kのカメラを搭載し、飛行時間はカタログスペック上で38分と十分な時間を誇ります。搭載できる赤外線カメラにもいくつか種類がありますが、FLIR bosonを搭載するものはデータの記録ができなくなっているので注意してください。

点検や作業で使用するには640Tのモデルが最適でしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

赤外線カメラの概要と、現在の導入事例、及びドローンに搭載可能な代表的な赤外線カメラメーカーをご紹介してきました。

最後に現在主流となっているドローンに搭載できる赤外線カメラを比較してみましょう。

ATCL×ドローンマスターズスクールでは、今回ご紹介したドローンによる赤外線カメラの導入サポートをしています。

弊社は元々建設業で太陽光発電所の建設やメンテナンスを行っており、事業の中で蓄積したノウハウを元に今回ご紹介した赤外線カメラの販売から、導入〜運用までのアドバイスも行っています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから。

もしあなたが趣味でドローンを始めたい、ドローンに興味がある、業務への導入を検討しているなら、ぜひ無料体験会にご参加ください。体験会を終える頃にはドローンの業界について、ある程度知識が身に着けられるでしょう。

>>ドローンでどれだけコスト削減になる?

【実例を用いた】従来の点検方法とドローンを用いた点検方法の比較